Stop! Davor ist schon einiges passiert, im Teil 1 der Geschichte.

Ich stimmte zu, und Axel drückte mir den ausgedruckten Vertrag in die Hand. Vor Augen hatte ich, endlich das Terrain des dilettierenden Amateurs zu verlassen und die Schachfiguren nicht nur zu ziehen, sondern ihnen eine dominante Wirkung zu verleihen, endlich Spiele auch gegen starke Gegner zu gewinnen und bei Turnieren ein Wörtchen mitzureden. Allerdings, führte der Vertrag aus, müsse ich für meine Teilnahme an Schachturnieren die Erlaubnis des Veranstalters einholen, sonst handle es sich um den Gebrauch unerlaubter Hilfsmittel, also technologisches Doping. Im privaten Bereich, etwa im Schachklub, sei ethisches Handeln meine Entscheidung. Bei einer Nichtbeachtung trüge alleine ich die Verantwortung, nicht New Spirit. Ich unterschrieb den Vertrag, außer der Frage des technologischen Dopings waren mir keine kritischen Punkte aufgefallen, auch die Schweigepflicht erschien mir einsichtig. Axel schlug mir einen Termin für die Implantation vor, ich stimmte zu. Er wiederholte die kritischen Punkte, außerdem bot er mir eine Betreuung durch einen auf technologische Entwicklungen spezialisierten Psychologen an.

„Ich komme sicher alleine zurecht“, sagte ich großspurig. „Falls ich Hilfe brauche, wende ich mich an dich, weil ich dich schon länger kenne.“

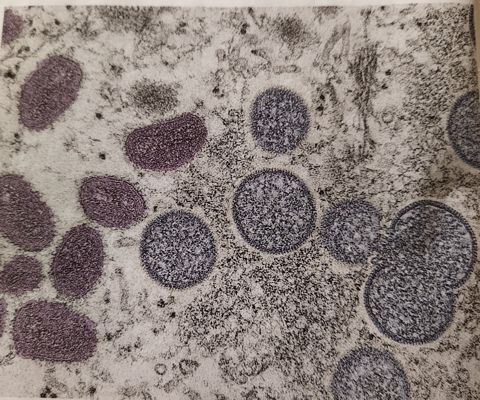

Der Eingriff sei aufwändiger als beim ersten Chip, erläuterte Axel. Der neue Chip werde in die Regionen Precuneus und Nucleus caudatus, die vor allem bei Schachprofis erhöhte Aktivität zeigten, implantiert. Eine Computersimulation veranschaulichte den Vorgang, der schon im Vertrag beschrieben worden war. Dann betäubte mich Axel mit einer leichten Narkose, um mit einem Spezialbohrer eine winzige Öffnung in die Schädeldecke an der betreffenden Gehirnregion zu bohren. Mit einem biokompatiblen Kleber befestigte er den winzigen Chip, der eine Unzahl an Daten und Algorithmen speicherte, unter der Schädeldecke an der Hirnoberfläche. Nach einigen Minuten wachte ich auf, es war alles vorbei, ohne dass ich das Geringste gespürt hatte. Ich fühlte mich wie upgedatet, und ich war heiß darauf, die getunte Kompetenz meines Gehirns, wenigstens beim Schach, zu erleben.

Ich loggte mich auf meiner Lieblingsplattform für Online-Schach Queen@King.com ein. Eigentlich durfte ich nur gegen Maschinen spielen, aber die Hinweise im Vertrag und die Warnungen Axels, kein betrügerisches Verhalten zu zeigen, schlug ich in den Wind, zu verführerisch war es, die Wirkungen des Chips ohne jegliche Rücksichtnahme, ohne Verzögerung zu erproben. Es wusste doch niemand davon! Und schweigen musste ich sowieso wie ein Grab!

Und tatsächlich, mir ging jeder Zug rasch von der Hand, aber vor allem hatte es die Qualität der Züge in sich. Ich gewann mit wenigen Ausnahmen jede Blitzpartie auf Queen@King.com, verbesserte mein Rating rasant. Meine Bilanz mit Gegnern, gegen die ich bisher immer verloren hatte, kehrte sich um. Ich nahm süße Rache. War ich überhaupt noch schlagbar? Von Menschen kaum, vielleicht von stärkeren Programmen als jenem auf meinem Mikrochip. Wenn ich eine Maschine als Gegner wählte, bekam meine Überlegenheit das eine oder andere Mal einen Dämpfer, doch überwogen insgesamt meine Siege.

Während ich früher gegen Axel nicht den Funken einer Chance gehabt hatte, schlug ich ihn nun mit wenigen Ausnahmen, und bald verlor er das Interesse, gegen mich zu spielen. Im Schachklub staunten die Kollegen über meine Wandlung vom fehleranfälligen Amateur, vom Patzer zum ernstzunehmenden Spieler. „Was ist los mit dir?“, fragten sie mich. „Wie konntest du deine Spielstärke derart verbessern? Nimmst du ein Zaubermittel ein?“ „Ich habe Online-Kurse belegt und mich richtig reingehängt“, flunkerte ich. „Und, ihr werdet es nicht glauben, ich habe in alten Schachbüchern, die ich von meinem Vater geerbt habe, kaum bekannte Varianten studiert, die die Gegner vor Probleme stellen.“ Meine Vereinskollegen gaben sich mit meiner Begründung nicht wirklich zufrieden, merkte ich, sie insistierten aber nicht.

Ich nahm an Wochenenden und im Urlaub an Schachturnieren teil, zunächst im lokalen und regionalen Bereich, dann im nationalen, schließlich im internationalen. Problemlos kam ich in die Preisränge, das eine oder andere Turnier beendete ich als Sieger. Ich spielte sogar mit dem Gedanken, meinen Beruf sein zu lassen und meinen Lebensunterhalt als Schachprofi zu bestreiten. Man sprach mich an, ob ich gegen eine Punkteprämie bei renommierten Vereinen spielen wolle. Die Verlockungen waren groß, aber trotz aller Euphorie blieb die Vorsicht vor zu großer Veränderung. Regelmäßig berichtete ich Axel über mein Befinden und über die Auswirkungen des Chips, über meine Vergehen schwieg ich. Das kleine Ding erzeugte ein Gefühl der Überlegenheit, es stärkte mein Selbstbewusstsein, und wenn es auch ein Alleinstellungsmerkmal bloß im Schach darstellte, entstand nach und nach eine allgemeine Hybris.

Mit der Zeit fühlte sich die ständige Überlegenheit wie ein unnatürlicher Zustand an, der mein psychisches und soziales Befinden durcheinanderbrachte. Ich vernachlässigte meine Freundinnen und Freunde. Selbst die Treffen mit Axel interessierten mich nicht mehr, seit ich fast jede Partie gewann, während er darauf aus wissenschaftlichem Interesse bestand. Meine Unzufriedenheit mit mir und mit meinem Verhalten meinen Mitmenschen gegenüber wuchs. Immer öfter kam es mir vor, als bestimme ein fremder Geist mein Denken, nicht nur im Schach, unterdrücke meine Gedanken und weide sich an meiner Unselbständigkeit. Der überragende Erfolg der Software auf dem Chip stand meiner Ausgeglichenheit, meinem Kommunikationsbedürfnis, stand anderen Interessen entgegen. Zwei Geschwindigkeiten befanden sich im Widerstreit, meine persönlich menschliche und die fremde, präzise, blitzschnelle Software des kleinen künstlichen Teils in meinem Hirn.

Manchmal schreckte ich im Schlaf auf, weil ich träumte, ein fremdes Organ sei gegen meinen Willen in meinen Körper verpflanzt worden und wachse und erdrücke die lebenswichtigen Organe. Immer mehr litt ich an Schlaflosigkeit, wälzte mich schweißgebadet im Bett hin und her, Schachbrettmuster und Stellungen flimmerten vor meinen Augen, die gelöst werden wollten. Wenn ich überhaupt ein Auge zutun konnte, schreckte ich bald mit Herzrasen auf. Ich kam immer weniger mit dem Status quo zurecht, fühlte mich mehr und mehr zerrissen. Hatte ich schizophrene Anteile, für die der Mikrochip verantwortlich war? Oder hatte er das Asperger-Syndrom entstehen lassen? Konnte ich mich dagegen wehren, ohne meine schachliche Kompetenz einzubüßen? Ich konnte mich nicht an das letzte Buch erinnern. Nicht einmal die Zeitung interessierte mich mehr, ich hörte keine Musik, kein Radio, ein Theater sah ich höchstens von außen, alles und jedes war dem Geist des Chips untergeordnet. Ich musste mit Axel darüber reden.

Wir trafen uns im Café am Fluss. Ich schilderte Axel meine Verzweiflung. Er war nicht überrascht. „Auch andere Testpersonen, denen ich einen Chip ins Hirn implantiert habe“, sagte er, „zeigen ähnliche Symptome.“

Aber Axel betrachtete sie offenbar als vorübergehend. „Du wirst dich an die Symbiose mit dem Chip gewöhnen“, sagte er, „du lebst erst ein paar Monate damit. Die Menschen müssen sich mit bisher unbekannten Situationen auseinandersetzen und damit zurechtkommen.“

„Aber steht das alles im Einklang mit unserer Befindlichkeit, mit unserer Psyche, mit unseren menschlichen Eigenschaften?“, fragte ich. „Ich komme damit nicht zurecht.“

„Der Mensch wird damit leben lernen, es ist ein Schritt der Evolution“, sagte Axel.

Es blieb in mir die Spaltung zwischen der Faszination und der Angst davor, was diese Entwicklung auslösen könnte, ja schon ausgelöst hatte. Auch der Begriff Hirnwäsche, der beim Implantieren von Chips nahelag, kam mir in den Sinn. Ich sprach Axel darauf an.

Er hielt mir entgegen: „Jeder technische und technologische Fortschritt – ich weiß, das ist eine Floskel – ist Fluch und Segen zugleich. Aber dass die Gewöhnung sukzessive erfolgen muss, vorsichtig, um die Menschen nicht zu überfordern, ist mir bewusst. Insofern habe ich den Fehler begangen, viel zu rasch vorgegangen zu sein. Daher mache ich dir einen Vorschlag: Wir entfernen den Mikrochip wieder. Den in deinem Hirn, meine ich. Du wirst wieder der Mensch sein, der du vor der Implantation warst, aber nicht gleich, weil du dich an die Umkehr ebenso wirst gewöhnen müssen. Solltest du zufrieden damit sein, hast du immerhin eine interessante Erfahrung gemacht.“

„Ja“, sagte ich, „missen möchte ich die Zeit nicht.“

„Und weil wir den ersten Chip lassen“, sagte Axel, „kannst du weiterhin dessen Funktionen nützen. Vielleicht erwacht ja nach einigem Abstand wieder die Sehnsucht nach dem perfekten Spiel in dir oder nach der perfekten Sprachbeherrschung und du traust dir einen zweiten Versuch zu.“

Ich atmete auf. „Das machen wir“, sagte ich, „wenn’s nach mir geht, so rasch wie möglich.“

„Ich habe meine Termine nicht im Kopf“, sagte Axel. „Ruf mich morgen an, dann nehmen wir den nächsten freien Termin.“

Das tat ich. Axel entnahm, nachdem er mich unter eine leichte Narkose gesetzt hatte, den Mikrochip aus meinem Hirn. Die kleine Wunde verklebte er, bald war sie verheilt. Wir trafen uns wieder regelmäßig im Café am Fluss, und ich berichtete Axel über meine Befindlichkeit. Meine Fähigkeiten standen wieder im Einklang mit meiner Persönlichkeit und ich fand zu innerer Ruhe zurück. Jeden Donnerstagnachmittag las ich die Wochenzeitung. Zum digitalen Schach hielt ich Abstand. Irgendwann spielten Axel und ich auch wieder Schach gegeneinander, völlig entspannt und eher nebenbei, weil die Unterhaltung im Vordergrund stand. Axel gewann wie früher regelmäßig, er war wieder mein Lehrmeister. Im Schachklub erklärte ich den Rückschritt zu meiner früheren Spielstärke mit beruflichen Gründen. Und eine gewisse Vergesslichkeit mache sich auch bemerkbar. Das klang überzeugend, und vor allem letzteres war keine Lüge.

Ich fühlte mich wieder als persönliche Einheit, deren Komponenten zwar im Widerstreit standen, aber in der Regel einen Konsens fanden.

Freilich traute ich der Ruhe nicht. Axel hatte vielleicht bald wieder einen Vorschlag, der mich in seinen Bann ziehen würde.

Günther Androsch

www.verdichtet.at | Kategorie: ¿Qué será, será? | Inventarnummer: 25072