Ich bin die Nummer 19. An den Klingelschildern in meinem Wohnblock stehen anstelle der Namen Nummern. Meines Wissens ist das überall so. In meinem Fall ist aus Jaroslav Bremak die 19 geworden. Will jemand zu mir, muss er vorher meine Nummer kennen. Es funktioniert solcherart, dass automatisch eine synthetische Stimme über die Gegensprechanlage fragt, wen diese Person besuchen will, wenn jemand bei meiner Nummer läutet. Dies hauptsächlich, um Klingelstreichen von Jugendlichen entgegenzuwirken, die oft alle Klingeln drücken, oder auch von Unterstandslosen oder potentiellen Einbrechern, die sich Eintritt in einen Wohnblock verschaffen wollen.

Die Person, die geläutet hat, nennt dann den Namen dessen, den sie aufsuchen will. Der Wohnende muss diesen oder die Namen angeben. In meinem Fall ist das Jaroslav Bremak. Ich hätte natürlich auch nur Jaroslav oder Bremak oder Jaro Bremak oder nur Jaro registrieren lassen können, das habe ich aber nicht, weil ich keinen Wert darauf lege, besucht zu werden.

Ist die Namensangabe des den Klingelknopf Betätigthabenden richtig, läutet es erst in der Wohnung des Inhabers oder Mieters. Ist er nicht zuhause, erfolgt eine Umleitung des Klingeltons an sein Fon. Der Wohnende kann nun mit dem Wartenden sprechen, ihm die Haustür öffnen oder ein Video von ihm anfragen. Tut er Letzteres, fragt den den Klingelknopf betätigt Habenden die synthetische Stimme: „Ihr zu Besuchender bittet um ein Video von Ihnen. Sind Sie damit einverstanden?“ Im Fall, dass der Wartende auffällig wäre, bedrohlich, verwirrt, Schimpfwörter verwendend, wird die Kamera über der Gegensprechanlage automatisch aktiviert.

Es ist ganz schön umständlich, nun in jemandes Wohnung vorzudringen, nicht?

Heutzutage ist die Privatheit eines der wichtigsten Güter. Sie wird maximal möglich gewährleistet. Jeder Bürger hat das Recht, für sich zu sein.

Noch vor ein paar Jahren war die Situation umgekehrt. Jeder war verpflichtet, einen implantierten GPS-Chip zu tragen, wie noch früher freilaufende Haustiere. Ließ eine Person sich nicht mehr orten, wurde sie sogleich meist über ihr Fon darüber informiert, sich unverzüglich in eine Reparatur zu begeben, um den Chip wieder funktionsfähig zu machen oder einen neuen einzusetzen. Ebenso waren jede Bürgerin und jeder Bürger verpflichtet, ihren oder seinen Namen in mindestens fünf Zentimeter hoher roter Leuchtschrift vorn und hinten zu tragen, mittels sehr dünner Folien, die auf die Kleidung appliziert waren. Eine weitere Maßnahme war, dass von jedem Bürger Porträtfotos aus verschiedenen Blickwinkeln erstellt wurden, was für die Gesichtserkennung eingesetzt wurde.

In erster Linie sollten diese Maßnahmen dazu dienen, die Kriminalität stark zu senken. Dieses Ziel wurde auch erreicht. Durch das Big-Sister-Is-Watching-You blieb niemand unerkannt. Die Menschen zogen sich daraufhin in ihre Behausungen zurück, wie zur Biedermeierzeit unter Staatskanzler Metternich von zweihundert Jahren mit ihren vielen Spionen. Zuhause war es am sichersten. Im Gegenzug, logischerweise, nahm das öffentliche Leben massiv ab, mit sehr negativen Folgen für die innerösterreichische Wirtschaft. So konnte es nicht weitergehen, daher drehte man die Verhältnisse um, so wie sie jetzt herrschen.

Man würde denken, dass eine rechte Partei die völlige Öffentlichkeit eingeführt hätte, nicht?

Nein, falsch, es waren die Sozialdemokraten. Bei der folgenden Nationalratswahl verloren sie drastisch Stimmenanteile, und die siegreiche konservative Volkspartei führte die höchste Privatheit ein, die denkbar war.

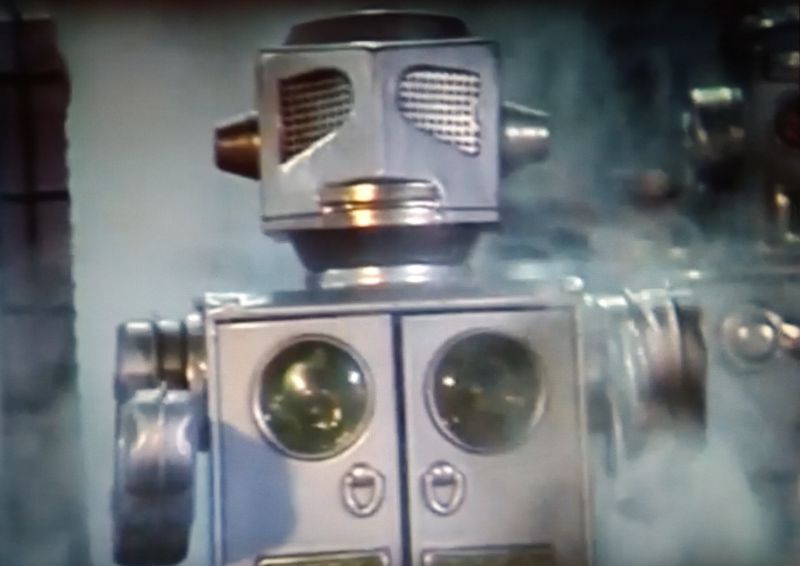

Zwei Überwachungsbildschirme bei einer U-Bahn-Station

Die totale Überwachung des Nouveau Biedermeier, wie Kulturschaffende und Politologen diese Zeitspanne nannten, wurde noch durch die sozialen Netzwerke, in welche sich sehr viele Bürger freiwillig begaben, verstärkt. Als ob sie sich selbst Handschellen angelegt und dann den Schlüssel zu ihnen weggeworfen hätten. Die User posten, was sie tun, was sie mögen, wo sie sind, unterlegt mit Fotos und Videos. Man kann ihnen folgen wie ein Bluthund einer Fährte, es ist ganz einfach. Diese Menschen wollen ja auch gefunden werden. Nur ist es eine Sache, wenn man dies freiwillig tut, und wieder eine andere, wenn man dazu verpflichtet wird. Verständlicherweise gab es Proteste, Demonstrationen von Schülern und Studenten, von denen jeder ausgeforscht wurde und mit empfindlichen Strafen belegt, sodass er oder sie beim nächsten Mal zuhause blieb.

Aber ich will nicht alles in der Rückblende erzählen.

Man hatte die Menschen also dazu gebracht, dass sie zuhause blieben. Jetzt musste man sie wieder aus ihren Wohnungen und Häusern locken, damit sie konsumieren und die Wirtschaft beleben. Eine der Hauptursachen unterwegs zu sein, ist, um einen Partner zu finden. So hat man den Menschen suggeriert, ihr Traummann oder ihre Traumfrau warte geradezu auf sie. Und den ganzen Spaß gäbe es auch nur auswärts.

Viele wunderten sich, warum die vielen Überwachungskameras nicht abgebaut wurden. In Verbindung mit einer Software zur Gesichtserkennung bildeten sie natürlich ein sehr effektives System zur Täterausforschung. Die Kameras filmen nicht mehr, sagten öffentliche Vertreter. Aber das ist eine halbherzige Haltung, war fast allen klar, aktiviert sind die Kameras mit einem Klick. Will man ein Ding wirklich weghaben, räumt man es weg. Und was ist mit den Porträtfotos? Sie wurden alle gelöscht, wurde von Amts wegen verlautbart. Es reicht aber eine einzige Kopie von ihnen, um sie wieder verwenden zu können.

Eine weitere Ursache, sein Zuhause zu verlassen, sind eben diese sozialen Netzwerke. Jeder will zeigen, welch aufregendes Leben er führt, dafür braucht er Videos oder Fotos von Partys, Diskotheken, angesagten Leuten, die sich um ihn scharen. Deshalb muss er hinausgehen. Es ist eine Aufforderung, wo sich der Aufgeforderte selbst auffordert, etwas, das automatisch geschieht, ein Selbstläufer.

Wozu braucht eine durchschnittlich intelligente Frau einen Selfie-Stick? Für ein Weitwinkel-Selbstbildnis, klar. Man muss es entspannt sehen, heißt es. Wenn er dazu gut ist, dass sie dadurch Menschen animiert, Geld auszugeben, ist es gut, sagen die Ökonomen.

Die Zeit des neuen Biedermeiers dauerte nur vier Jahre, aber sie führte dazu, dass die Menschen körperlichen Kontakt besonders mit Fremden anfangs mieden und später regelrecht fürchteten. Ein Zeichen dafür sind die überall im Eingangsbereich von öffentlichen Gebäuden montierten Desinfektionsmittelspender. Bei denen verlangt niemand, dass sie entfernt werden, im Gegenteil, hinter der Eingangstür der meisten Wohnungen und Häuser ist heutzutage ein privater Desinfektionsmittelspender angebracht.

In meiner Wohnung allerdings befindet sich kein Desinfektionsmittelspender. Sie umfasst nur siebenunddreißig Quadratmeter, ein relativ großes Zimmer, ein kleines rechteckiges mit schmaler Breite, darin steht meine Küche, Bad, WC und Vorraum plus einem Balkon, der mir sehr wichtig ist, aus dem sechsten Stock habe ich einen tollen Ausblick. Ich bin eigentlich immer allein in meiner Wohnung, genau genommen kann man das „Eigentlich“ streichen, ich bin immer allein in ihr, mein letzter Besuch war meine Schwester vor mehr als sieben Jahren. In meiner Wohnung ist alles, was ich brauche, ich fühle mich sehr wohl in ihr. Leider bin ich nicht ihr Eigentümer, sondern muss Miete zahlen.

Ich bin übrigens Sammler, ich werfe nicht viel weg. Das meiste, was ich aufhebe, besteht aus Papier, Zeitungen, Magazine, Werbeprospekte, Museumsführer. Es ist doch interessant zu sehen, was eine Zeitung vor zwölf Jahren titelte, nicht? Bestimmt würden manche sagen: „Aber es gibt doch jetzt das Internet, das alles konserviert.“ Dazu sage ich: „Ja, das stimmt schon, aber Websites werden verändert. Habe ich hingegen etwas in gedruckter Form, ist es beweiskräftig.“

Ich verbringe viel Zeit damit, meine Sammlung zu erweitern. Sie ist mir sehr wichtig. Ich sehe mich als Chronist. Ich halte fest, ich bewahre, ich zeige die Wirklichkeit. Ich gehe viel zu Fuß und mache Fotos, beispielsweise heute von einem Platz, dann wieder eine Woche später von demselben Platz, wieder neue Fotos eine Woche später und so weiter. Damit halte ich die Veränderung fest. In meiner Stadt sind viele Geschäfte aufgelassen worden, immer mehr Leerstand bemerkt der Fußgänger.

Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, also Ladenverkäufer, die Verringerung an Geschäften betrifft mich jedoch nicht direkt, da ich eine Arbeitsstelle habe, ich bin Telefonist in einem Callcenter. Ich arbeite für drei verschiedene Firmen. Im Fall eines Anrufs blinkt ein rotes Licht auf meinem Apparat neben der jeweiligen Firma, von der jede eine andere Telefonnummer hat, während des Gesprächs leuchtet es. Ich will die Firmen Happy Cow, ModernX und Schunkelstimmung nennen, ihre wahren Namen kann ich wegen der Geheimhaltungsklausel in meinem Dienstvertrag nicht angeben.

Ich arbeite in einem Großraumbüro. Wir sind insgesamt vierzig Telefonisten. Die Arbeitsplätze sind durch weiße Trennwände voneinander abgegrenzt. Jede dieser Platten misst 1,5 Meter, demnach beträgt mein persönlicher Bereich 1,5 x 1,5, also 2,25 Quadratmeter. Die Arbeit ist anstrengend – ich lege mein Headset nur ab, wenn ich auf das WC gehe –, jedoch nicht gut bezahlt, weil meine Arbeitgeber der Meinung sind, man brauche keine spezielle Qualifikation, um sie verrichten zu können. Leider habe ich nicht einmal die Matura, ich habe auch keine Lehre absolviert, bin somit eine ungelernte Kraft, aber ich bin nicht dumm, und man braucht eine gewisse Intelligenz, um hier tätig sein zu können. Zudem ist der Dienst anstrengend und nervenzehrend. Ist der Anrufer besonders verärgert, stehe ich oft auf, nicht nur, um mehr Volumen in meine Stimme zu bringen, sondern in erster Linie, um mich, bildlich gesehen, meinem Gegner zu stellen, der in Wahrheit ein Kunde ist und nicht mein Gegner.

Trägt mir der Anrufer ein kompliziertes Problem vor, bleibt mir auch nicht viel länger Zeit, es zu lösen, als bei einem einfachen. Ich muss den Anrufer mit freundlichen Worten bei Laune halten, während ich mittels meines Computers die Möglichkeit zur Beseitigung des Problems finden muss.

Eine spezielle Herausforderung stellt es dar, wenn einem Anrufer ein seltenes und gravierendes Problem widerfahren und er deswegen wütend ist. Stehe ich in diesem Fall auf, kann ich meinen Computer nicht bedienen. Was soll ich dann tun? Ich reagiere intuitiv, und habe fast immer damit Erfolg. Im Durchschnitt habe ich einmal täglich diese Mischung von schwierigem Kunden und diffizilem Problem. Noch dazu wird man immer öfter von den Kunden darüber bewertet, wie man sich beim Gespräch verhalten hat, auf einer Skala von eins bis zehn, wobei eins Totalausfall bedeutet und zehn die Superkompetenz.

So viele Mühseligkeiten, und dann gehe ich jeden Tag mit ein paar Euros nach Hause, denke ich mir, doch genauso ist mir klar, dass ich keine Wahl habe. Welcher anderen Arbeit sollte ich denn nachgehen? Ich entstamme keiner einflussreichen Familie. Mein Vater ist Installateur und meine Mutter Kassiererin beim BAUHAUS, meine Schwester Anna ist Friseurin. Niemand von ihnen kann mir zu einer Anstellung als niederrangige Arbeitskraft beim Magistrat verhelfen. Andererseits – und das ist die positive Vorderseite der Medaille – sage ich mir nach jedem Dienstschluss: „Ich habe es wieder geschafft.“ Ich habe diesen Tag überstanden, wie jeden anderen seit vier Jahren und fünf Monaten. Damit bin ich ein Oldie im Kollegenkreis.

Ich lebe ja allein, umgeben von meinen Sammelstücken. In meiner Wohnung ist genaugenommen auch nur Platz für eine Person, und die bin eben ich. Eine Frau oder wenigstens eine Freundin zu haben, würde mich sehr gefallen, doch in meiner Wohnung könnte sie sich nicht aufhalten, würde sie vermutlich auch nicht wollen. Ich müsste ziemlich sicher meine Sammlung auflösen, um eine Frau an mich binden zu können, doch wer sagt mir denn, dass mich eine mit supertoll aufgeräumter Wohnung will? Ich merke jedenfalls nie, dass eine Frau mit mir in Kontakt kommen will.

Das letzte Mal in einer Bar fielen mir zwei junge Frauen auf, die in meine Richtung blickten und über mich tuschelten. „Sie dir mal den an“, sagte die eine, „er bewegt sich so abgehackt, als wäre er darauf programmiert, ein Cola zu trinken. Er könnte R2-D2 sein.“ „Na, sagen wir lieber C-3PO“, sagte die andere, „weil er ja nicht so klein ist.“ Dann lachten sie und wandten mir ihre Rücken zu.

Ich nehme so etwas nicht als Niederlage. Will eine Frau nichts mit mir zu tun haben, ist das ihr gutes Recht. Natürlich könnte ich den Fehler bei mir suchen, aber bringt mich das weiter? Es verhagelt mir bloß die Stimmung. Ich will nicht schuld sein, auch wenn ich es wäre.

„Ich bin hier, ich stehe und ich falle nicht. Auch der stärkste Sturm kann mich nicht umwerfen. Ich bin völlig gesund, Viren und Bakterien können nicht in mich eindringen. Ich werde älter, wie jeder, doch weiß ich nicht, ob ich überhaupt sterben muss.“

Das war mein Motto, ich trage es in meinem Herzen. Und dann ist da noch ein für mich wichtiger Sinnspruch: „Ich brauche niemanden, ich komme sehr gut allein zurecht.“

Ich sehe es wirklich so: In allem, was ich tue, bin ich gut. Würde ich Baseball spielen, würde ich darin glänzen. Würde ich malen, würden sich Galerien darum reißen, meine Gemälde auszustellen.

Mein Selbstbewusstsein ist durchaus gefestigt. Mein Abwehrschild gegen Beleidigungen und Nichtbeachten ist intakt.

„Du spielst nicht Baseball, wie willst du dann wissen, dass du darin gut wärst?“, könnte mich jemand fragen. Genauso wie: „Du hast das letzte Mal in der Hauptschule gemalt, warst du damals herausragend?“ Was sollte ich antworten? Dass ich es einfach weiß, dass ich im Zeichenunterricht sehr viel Potential zeigte.

Ich bin die wandelnde Privatheit. Wenn ich gehe, umgibt mich eine Blase, die durchsichtig ist, damit ich aus ihr hinaussehen kann. Mein Gesichtsausdruck ist meist reserviert, meine Körperhaltung recht steif – die beiden jungen Frauen lagen nicht ganz falsch mit ihrem Urteil über mich.

Habe ich frei, bin ich oft unterwegs. Ich gehe weite Strecken. Ist ein Ziel von mir zu weit entfernt, fahre ich mit dem Bus. Auf meinem Rücken befindet sich stets ein schwarzer Rucksack. Auf meinen Touren füllt sich dieser Rucksack. Sehe ich etwas zur freien Entnahme, nehme ich es fast immer an mich.

Mich haben Plastiksackerl sehr interessiert, schade, dass bei uns fast keine mehr im Umlauf sind. Sie wiesen kräftige Farben und gut einprägsame Logos auf. Ich kam auch selbst schon auf den Gedanken, sie aus Gründen der Platzersparnis zu fotografieren, aber ein Foto auf dem Computer vom einem Plastiksackerl ersetzt nicht das echte, weil man es nicht angreifen kann.

Ich schieße Fotos und mache Videos und Audioaufnahmen nicht nur mit meinem Fon, sondern habe auch eine kleine, aber gute Kamera und einen digitalen Audiorekorder im Einsatz. Mein Fon funktioniert mit soliden 4G, mein Desktop-Computer ist mit dem Internet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu hundert Megabits pro Sekunde verbunden.

Treffe ich dann zuhause ein, gebe ich den Inhalt meines Rucksacks auf den Wohnzimmertisch, der der einzige Tisch in meiner Wohnung ist, es würde reichen, ihn bloß als Tisch zu bezeichnen. Ist er nicht aufgeräumt, weiche ich auf die kleine Ablage in der Küche aus. Herrscht auch auf dieser Unordnung, mache ich einen der Tische sauber, bevor ich damit beginnen kann, meine Fundstücke zu sichten.

Was mir bedeutungsvoll erscheint, schlichte ich auf einen der Stapel in meiner Wohnung. An manchen guten Tagen wird dieser Stapel ungefähr um sieben Zentimeter höher. Die nutzlosen Fundstücke entsorge ich. Üblicherweise hebe ich weit mehr auf, als ich wegwerfe. Dann überspiele ich die Dateien meiner transportablen elektronischen Geräte auf meinen Desktop-Computer. Ich kann sagen, dass ich immer gut zu tun habe.

Die Durchgänge in meiner Wohnung sind fast einen Meter breit. Mir sind keine Insekten aufgefallen. Der Geruch ist neutral. In meiner Wohnung ist hygienisch alles topp. Keiner meiner Nachbarn hätte einen Grund, sich über mich zu beschweren.

Meine Schwester konfrontiert mich manchmal mit dem Ansinnen, ich solle eine Therapie machen. „Eine Therapie, wogegen denn“, beliebe ich dann gern zu sagen. „Dagegen, dass ich einen anderen Ordnungssinn als andere Menschen habe?“

Heute ist der 6. Mai an einem Samstag um genau 12 Uhr. Gerade heulen die Sirenen. Draußen scheint es warm zu sein, der Sommer ist schon nah. Heute habe ich ausgeschlafen, dann Kaffee getrunken und die Kleine Zeitung gelesen. Jetzt bin ich fertig, der Rucksack ist auf meinem Rücken, meine transportablen elektronischen Geräte habe ich bei mir, sicherheitshalber ist im Rucksack auch ein Knirps-Regenschirm. Der Himmel ist nur sehr leicht bewölkt, doch ich bin immer auf alles vorbereitet.

Ich beginne damit, die Bahnhofsstraße abzugehen, auf der rechten Seite zum Bahnhof und auf der linken Seite wieder zurück. heute sind die Menschen recht luftig angezogen, besonders bei den Frauen fällt mir das auf. Danach fotografiere ich eine Porr-Baustelle. Die Leute von dieser Firma sind ziemlich auf Zack, stets sind viele Vorarbeiter vor Ort. Dieses Gebäude soll bis zum Dezember bezugsfertig sein. Das müsste sich ausgehen.

Ich bin immer sehr schnell mit meiner Kamera. Viele Leute stören sich am Fotografieren, auch wenn es nicht um sie geht. Sie pöbeln oder auch mehr, mir wurden schon einige Male Schläge angedroht. Während ich Fotos schieße, höre ich genau auf die Geräusche. Kommt jemand von hinten? Ehrlich gesagt würde es mich auch stören, aber in diesem Fall bin ich es, der fotografiert.

Gegen 13:20 Uhr höre ich plötzlich: „Schaut mal, was der anhat. Das ist so ein Recht-und-Ordnungs-Typ“. Ich drehe mich um, es sind drei jugendliche Burschen. Ich könnte sie jetzt beschimpfen oder mich erklären. Aber weshalb sollte ich mich erklären? Dafür, dass ich eine khakifarbene Weste und ebensolche Shorts trage, sowie ein weißes Hemd mit zwei Brusttaschen und einen hellgrauen Schlapphut? Außerdem finde ich nicht, dass das etwas ist, weshalb ich mich schämen müsste. Besser Recht und Ordnung als Unrecht und Unordnung. Ich lasse es damit auf sich beruhen, dass ich den jungen Leuten einen bösen Blick zuwerfe. Es ist auch im Fall einer Schlägerei so, dass man gegen drei Kontrahenten kaum eine Chance hat – weil sie im 120°-Winkel um einen stehen –, außer man ist Karate- oder Taekwondo-Weltmeister.

Im Schillerpark treffe ich auf eine Frau mittleren Alters, die auf einer Bank sitzt und in ihrer Handtasche kramt. Sie ist stark angetrunken. Vielleicht sucht sie ihr Fon oder ihre Brieftasche, jedenfalls findet sie nicht, was sie sucht. Sie hat diesen stieren Blick. Sie wirkt, als wäre sie nur zur Hälfte hier und mit ihrer anderen Hälfte ganz woanders. Ich könnte mich zu ihr setzen und nett mit ihr plaudern, das Ziel verfolgend, sie mit zu mir zu nehmen. Aber, kommt mir gleich der Gedanke, wo sollte sie dort sitzen? Es ist alles angekramt. Als Anna bei mir zu Besuch war, umfasste meine Sammlung noch weniger Stücke, und für zwei Personen war immer ein Sitzplatz vorhanden. Doch macht es nicht Sinn, dass eine Sammlung immer größer wird?

Ich kehre nicht oft wo ein, weil ich kein Vielverdiener bin, aber jetzt, nach zweieinhalb Stunden Draußensein, gönne ich mir einen Latte macchiato in einem Lokal, in dem sich viele junge Leute aufhalten. Dort findet man sich auch gleich jünger, meine ich.

Gegen 18:30 Uhr trinke ich woanders noch einen Pfefferminztee. Mein Rucksack hat einiges an Gewicht zugelegt. Ich war wieder erfolgreich auf der Pirsch. Ich bin der Steinzeitmensch, und die Stadt ist mein Jagdrevier.

Als ich kurz nach 21 Uhr wieder zuhause vor dem Tisch mit meinen gesammelten Stücken sitze, bin ich so zufrieden wie jemand wie ich es nur sein kann. Neben Papieren, wie einer Postkarte mit einem Inselmotiv, liegen da ein Kugelschreiber, der noch schwarz schreibt, und ein geradezu schon antikes Klapphandy, das leider nicht mehr funktioniert, aber ein einzigartiges Design aufweist.

Mein Traum wäre es, dass meine Sammlung in einem Museum ausgestellt werden würde, auf der wohl hundertfachen Fläche meiner Wohnung, auf 3700 Quadratmetern also. Es wäre schön, wenn man meine Arbeit würdigen würde, meine Preisvergleiche über mehr als zwanzig Jahre, meine Fotos von hauptsächlich dieser Stadt, wo man erkennt, wie sich nicht nur die Architektur, sondern auch die Bevölkerungszusammensetzung verändert, meine datierte Zusammenstellung von Witzen, ich habe auch Kursbücher des WIFIs und der Volkshochschule dahingehend ausgewertet, was eine bestimmte Ausbildung kostet, meist mit dem Ergebnis, dass es ziemlich viel ist.

Plötzlich macht es bupp! Im Zimmer ist es dunkel. Der von der Decke baumelnde Leuchtkörper, der aussieht wie eine alte Glühbirne, ist durchgebrannt. Das ist schlecht, denn ich verfüge wohl über Ersatzleuchtkörper, doch werde ich sie so schnell nicht finden. Der Deckenfluter im Zimmer wird mittels mit Beinchen versehener Leuchtdioden betrieben, im Bad und im WC sind jeweils drei Leuchtdioden zu einem Strahler vereinigt, im Vorraum leuchten Kerzenbirnen, die keine E27-Fassung wie bei der Zimmerdeckenlampe aufweisen, in meiner Miniküche sind eine kleinere und eine noch kleinere Leuchtstoffröhre montiert, und die Lampe an der Balkondecke weist eine E27-Fassung auf, doch ihr Leuchtkörper ist schon vor ein paar Tagen durchgebrannt. Die Option, einen anderen Leuchtkörper aus seiner Fassung zu schrauben und ihn hier einzusetzen, besteht demnach nicht.

Zum Glück befindet sich in meinen Rucksack eine Taschenlampe mit vollen Batterien. Ich halte sie in der linken Hand und räume mit der rechten die Couch, auf der ich vorhin saß, ab. Dann lege ich die Taschenlampe auf den Tisch und drehe den Lichtkegel in Richtung Couch, dieich zu einem Bett ausziehe, da ich hierfür zwei Hände brauche. Die Bettwäsche ist im Fach unterhalb.

Soll ich nun beschreiben, wie ich den Inhalt einer Fischdose esse, aufs WC gehe, mir die Zähne putze? Nein, das tue ich nicht, weil es nicht relevant ist.

Als ich in meinem Couchbett liege, fällt mir ein, wie die Nachbarn manchmal über mir als den „Spinner mit den Zetteln“ sprechen, als jener, „der die Krabbeltiere züchtet“, wie sie sagen.

Die Realität wird sich wohl anders gestalten, als dass ich als Sammler wichtiger Dinge entdeckt werde.

Es ist ja auch so, dass es die Wayback Machine gibt, die alte Websites anzeigt, nicht nur ein paar, sondern viele Milliarden mit stark steigender Tendenz, wodurch fast die meisten – richtig weh tut es mir, das zu sagen – meiner gesammelten Daten unnötig sind. Erst seit Kurzem weiß ich von ihrer Existenz.

Doch tatsächlich entscheidend ist etwas anderes:

Irgendwann wird es bei mir läuten, ich werde sehen, was vor der Haustür los ist und werde ein Video verlangen, aber es wird nichts nützen. Ein Aufräumtrupp, bestehend aus mindestens vier Männern in weißen luftdichten Ganzköperanzügen mit Kunststoffvisier und eigener Sauerstoffversorgung, wird, falls ich meine Wohnungstür nicht rechtzeitig öffnen werde, sie zerstören und „im Auftrag des Vermieters“ bei mir eindringen.

Das wird das Ende von Nummer 19 sein.

Johannes Tosin

(Text und Foto)

www.verdichtet.at | Kategorie: ¿Qué será, será? | Inventarnummer: 20101